In unserem nuPerspective-Institut hat Dagmar Begemann das Gaia-Prinzip und dessen theologische sowie wissenschaftliche Bedeutung in die Forschung eingebracht. Hier gebe ich euch einen 10 Min. Überblick, wie Gaia als Modell genutzt werden kann, um das Zusammenspiel von Ökologie, Technologie und Spiritualität neu und besser zu verbinden und zu verstehen. Das ist Hinweis, wie Kirche und Theologie bessere Begründungen sammeln und vermitteln könnte, um der Metakrise in ihrer Komplexität angemessen zu begegnen.

Worum geht es kurz? Das Gaia-Prinzip ist ein Konzept, das die Erde als ein komplexes, sich selbst regulierendes System betrachtet, in dem lebende und nicht-lebende Elemente miteinander interagieren, um Bedingungen für das Leben zu schaffen und zu erhalten. Es verbindet wissenschaftliche und spirituelle Perspektiven und wird zunehmend als Modell verwendet, um ökologische, technologische und spirituelle Fragen in Einklang zu bringen.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Ursprung des Konzepts

Das Gaia-Konzept entstand in den 1970er Jahren durch die Zusammenarbeit von zwei Wissenschaftler:innen:

• James Lovelock, einem Atmosphärenforscher und Chemiker, der an der NASA arbeitete und Methoden entwickelte, um Leben auf anderen Planeten zu entdecken.

• Lynn Margulis, einer Mikrobiologin, die die Endosymbiontentheorie (die Herkunft von Zellorganellen) entwickelte und sich auf mikrobielles Leben und dessen Rolle in Ökosystemen spezialisierte.

Ihre zentrale These: Die Erde verhält sich wie ein lebendes System, in dem biologische und physikalisch-chemische Prozesse miteinander interagieren, um Bedingungen für das Leben zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

• Es beschreibt wie die Erde durch Feedback-Mechanismen Stabilität bewahrt, etwa in Bezug auf Temperatur und chemische Zusammensetzung .

• Gaia wird oft als Systemmodell verstanden, das zeigt, wie biologische Prozesse (wie Photosynthese) mit geophysikalischen (wie Klimazyklen) zusammenarbeiten, um eine lebensfreundliche Umwelt zu schaffen.

Wissenschaftlicher Kontext

Lovelock und Margulis arbeiteten in einer Zeit des Umbruchs:

• NASA und Raumfahrtprogramm:

Lovelock forschte zur Entdeckung von Leben auf dem Mars. Dabei fragte er sich, warum die Erdatmosphäre so stabil ist und sich stark von der Atmosphäre anderer Planeten unterscheidet.

• Ökologie und Systemwissenschaften:

Die 1970er Jahre markierten einen Aufstieg des systemischen Denkens in der Wissenschaft. Lovelock und Margulis integrierten diese Perspektiven.

Sie verbanden ihre Expertise in Atmosphärenforschung (Lovelock) und Mikrobiologie (Margulis), um die Rückkopplungsmechanismen zwischen Leben und Umwelt zu untersuchen.

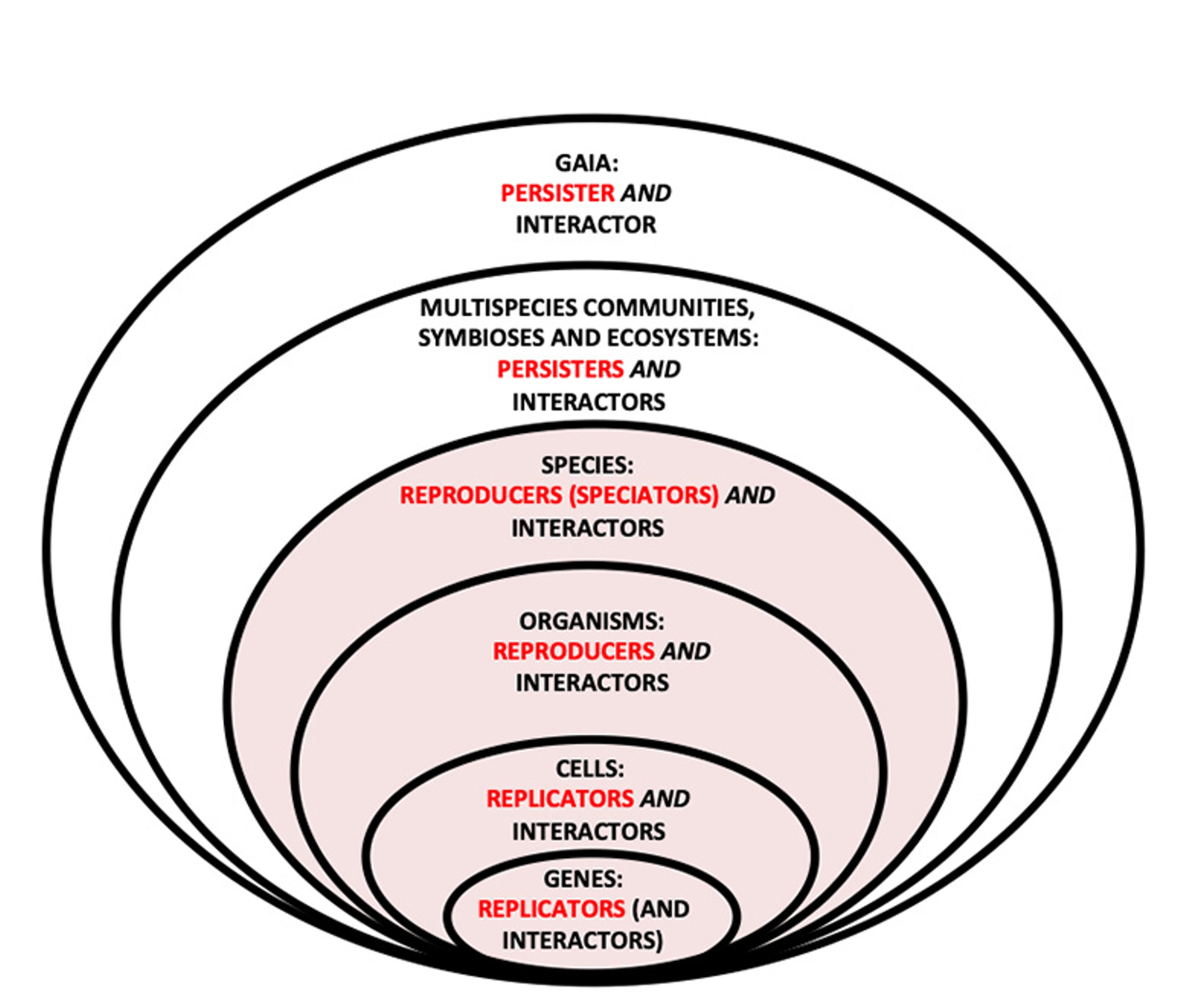

Mit diesem Schaubild hat Lovelock seine Forschung einmal visualisiert, indem der verschiedenen Ebenen des Gaiasystems differenzierte und als System zusammen darstellte.

Bahnbrechende Methoden

-

Modellierung von Rückkopplungssystemen:

Lovelock und Margulis zeigten, wie biologische Prozesse die physikalische Umwelt beeinflussen und umgekehrt. Ein berühmtes Beispiel ist Daisyworld, ein Modell, das demonstriert, wie Lebensformen (in diesem Fall simulierte „Gänseblümchen“) das Klima stabilisieren können.- Interdisziplinäre Ansätze:

Klassische theologische Perspektive auf Gaia

• Theologisch wird Gaia als Ausdruck der Schöpfung verstanden – als „Mutter Erde“ oder „unser gemeinsames Haus“ (Papst Franziskus in Laudato si ). Dieses Bild wird genutzt, um ein tiefes spirituelles Verantwortungsbewusstsein für die Bewahrung der Erde zu fördern .

• Gaia verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit spirituellen Konzepten wie Mitgefühl und Verantwortung. Religiöse Denker wie Leonardo Boff und Papst Franziskus betonen, dass die Erde nicht nur als Ressource, sondern als heiliges Ganzes betrachtet werden sollte.

Relevanz und Aufnahme durch die Theologie

Die Theologie kann das Gaia-Konzept auf mehrere Weisen aufnehmen:

Positive Ansätze

1. Integration in Schöpfungstheologie: Gaia als Modell einer lebendigen Erde ergänzt die Vorstellung der Schöpfung, in der alles Leben miteinander verbunden ist. Es betont die Verantwortung des Menschen, das Gleichgewicht der Schöpfung zu bewahren.

2. Spiritualität und Mitgefühl: Gaia betont die Verbundenheit allen Lebens. Theologien können diese Idee aufgreifen, um ethisches Handeln und Achtsamkeit zu fördern.

3. Ökospiritualität: • Gaia inspiriert zur Entwicklung einer Theologie, die Umweltverantwortung nicht nur als Pflicht, sondern als spirituellen Akt versteht.

4. Apokalyptische Perspektiven: • Die Rückkopplungseffekte, die Gaia beschreibt, können in theologischen Szenarien von “Gericht” oder “Wiederherstellung” der Schöpfung neu interpretiert werden.

Kritische Aspekte

1. Pantheismusvorwurf:

• Die Vorstellung von Gaia als lebendem System könnte als pantheistisch kritisiert werden, da sie den Eindruck erwecken kann, die Erde sei „göttlich“ oder ein eigenständiges Wesen.

2. Determinismus vs. Freiheit:

• Gaia beschreibt die Erde als sich selbst regulierend, was den Eindruck erwecken könnte, dass der Mensch wenig Einfluss hat. Theologien betonen jedoch oft die besondere Verantwortung des Menschen als freies Wesen.

3. Reduktionismus:

• Theologien könnten kritisieren, dass das Gaia-Konzept Leben auf physikalische und chemische Prozesse reduziert und die metaphysischen Dimensionen von Schöpfung und Spiritualität ausklammert. Hier müsste aber belegt werden, inwieweit ein dualistisches Natur-Übernatur(Metaphysk)-Verhältnis denknotwendig ist.

4. Missbrauch durch Ideologien:

• Die Gaia-Idee könnte in extremen Öko-Bewegungen genutzt werden, um radikale Maßnahmen oder Anti-Humanismus zu fördern, was theologisch abgelehnt wird.

Andere theologische Begründungen?

Wie plausibel sind diese vier kritischen Anfragen der Theologien? Oder anders gefragt: Gibt es andere Theologien, die gut mit der Gaia-Hypothese umgehen könnten, weil sie andere Vorannahmen machen als die klassische (christentümliche) Theologie?

Es gibt tatsächlich Theologien und Denkrichtungen, die besser mit der Gaia-Hypothese umgehen können, weil sie andere Vorannahmen als die klassische christliche Theologie haben. Diese Alternativen ergeben sich aus der Art und Weise, wie sie den Menschen, die Schöpfung und das Göttliche verstehen. Lass uns die vier oben genannten kritischen Anfragen beleuchten und mögliche theologische Alternativen betrachten:

Pantheismusvorwurf

Kritische Anfrage: Das Gaia-Konzept könnte als pantheistisch interpretiert werden, indem die Erde selbst als „göttlich“ oder als lebendes Wesen angesehen wird, was in klassischer christlicher Theologie als Häresie gilt.

Theologien, die gut damit umgehen:

• Panentheismus: Im Panentheismus (z. B. in der Theologie von Paul Tillich oder Jürgen Moltmann) ist Gott als Trinität beschrieben, die in der Welt (im Geist) und zugleich über die Welt hinaus (im Schöpfer). Dieses Modell fußt also auf der Trinitätsvorstellung und könnte Gaia als Ausdruck göttlicher Präsenz in der Schöpfung betrachten, ohne dass die Erde selbst „vergöttlicht“ wird. Es integriert quasi den Pantheismus in sich pan-en-theistisch. Eine klevere Denkfigur.

• Prozess Theologie: Diese Theologie (z. B. Alfred North Whitehead) versteht Gott als dynamisch in allen Prozessen der Welt eingebunden und sich selbst mit der Evolution entwickelnd.. Gaia als sich selbst regulierendes System könnte mit dieser Gottesvorstellung als Teil dieses göttlichen Wirkens interpretiert werden.

Determinismus vs. Freiheit

Kritische Anfrage: Die Gaia-Hypothese beschreibt die Erde als selbstregulierendes System, was den Eindruck erwecken könnte, dass menschliche Freiheit und Verantwortung keine Rolle spielen.

Theologien, die gut damit umgehen:

• Liberation Theology / Befreiungstheologie: Diese Theologie betont die aktive Rolle des Menschen in der Mitgestaltung der Welt. Sie könnte Gaia als „Partnerin“ sehen, mit der Menschen kooperieren müssen, um Befreiung und Gerechtigkeit zu fördern.

• Integrale Theologie: Diese Denkrichtung, wie sie im Kontext der Metamoderne entwickelt wird, verbindet Systemdenken und menschliche Verantwortung. Der Mensch wird als Teil eines größeren Netzwerks gesehen, das er beeinflusst und von dem er abhängig ist. Hier werden wir weiter forschen.

Reduktionismus

Kritische Anfrage: Gaia könnte auf physikalische und chemische Prozesse reduziert werden, was metaphysische und spirituelle Dimensionen der Schöpfung ausklammert.

Theologien, die gut damit umgehen:

• Kosmologische Theologie: Diese Theologie (z. B. bei Teilhard de Chardin) betont die spirituelle Dimension der Evolution und der kosmischen Prozesse. Gaia könnte hier als Ausdruck der weitergehenden Evolution des Universums hin zu mehr Bewusstsein und Verbundenheit verstanden werden.

• Indigene Spiritualitäten: Viele indigene Theologien oder Spiritualitäten sehen die Erde bereits als lebendig und heilig, ohne eine Trennung zwischen physischen und spirituellen Dimensionen zu machen.

Missbrauch durch Ideologien

Kritische Anfrage: Gaia könnte in radikalen Öko-Bewegungen missbraucht werden, um Anti-Humanismus oder autoritäre Maßnahmen zu rechtfertigen.

Theologien, die gut damit umgehen:

• Feministische Theologie: Diese Theologie betont Fürsorge, Empathie und eine nicht-hierarchische Beziehung zwischen Mensch und Natur. Sie könnte Gaia als Modell für eine verantwortungsvolle und gerechte Ökologie sehen.

• Tiefenökologische Ansätze: Diese Denkrichtung sieht den Menschen als gleichwertigen Teil des Ökosystems. Missbrauch durch radikale Bewegungen wird durch eine Betonung der gegenseitigen Abhängigkeit von Mensch und Natur entschärft.

Zusammenfassung

Andere Theologien, die Gaia als Konzept besser integrieren können, sind häufig solche, die weniger anthropozentrisch sind, ein dynamischeres Gottesverständnis vertreten und den Menschen als Teil eines größeren ökologischen Systems begreifen. Insbesondere panentheistische, prozessuale und kosmologische Theologien haben das Potenzial, Gaia positiv aufzunehmen, ohne dabei die Rolle des Göttlichen oder die Verantwortung des Menschen zu gefährden. Diesen Weg verfolgen wir im nuPerspective-Institut sehr aufmerksam.

Die klassische Theologie kann ihre kritischen Anfragen behalten, aber auch von diesen Alternativen lernen, um ein ganzheitlicheres und ökologisch verantwortlicheres Weltbild zu entwickeln.

Praktische Bedeutung des Gaia-Prinzips

Verbindung zu Ökologie und Spiritualität

• Ökologie: Gaia bietet eine Grundlage, um ökologische Probleme wie den Klimawandel zu verstehen und zu adressieren. Es fordert ein Handeln, das nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch zukünftige Generationen berücksichtigt.

• Technologie: Gaia zeigt, wie technologische Entwicklungen (z. B. erneuerbare Energien) mit natürlichen Prozessen harmonieren können, um nachhaltige Lösungen zu finden.

• Spiritualität: Gaia wird als Symbol für eine spirituelle Ökologie genutzt, die Achtsamkeit und Respekt gegenüber der Erde kultiviert. Sie fordert eine neue Form des Miteinanders von Mensch und Natur .

Das Gaia-Prinzip inspiriert zur Entwicklung von Ansätzen, die auf Systemdenken basieren, um globale Probleme zu lösen:

• Klimagerechtigkeit: Förderung kollektiver Wege, um soziale und ökologische Herausforderungen zu bewältigen.

• Apokalyptische Visionen: Eine Auseinandersetzung mit der Vorstellung, dass die Menschheit an einem Wendepunkt steht, der tiefgreifende Veränderungen erfordert.

Insgesamt ist das Neue und Attraktive am Gaia-Konzept, dass es eine Brücke zwischen Natur-Wissenschaft und Glauben baut, die hilft, ökologische, technologische und spirituelle Aspekte der globalen Herausforderungen zu verstehen und anzugehen. Es ist ein holistischer Ansatz, der wissenschaftliche Erkenntnisse mit ethischen und spirituellen Werten verbindet.

Zwischenfazit

Lovelock und Margulis haben mit dem Gaia-Konzept eine visionäre und interdisziplinäre Grundlage geschaffen, die Wissenschaft, Philosophie und Theologie verbindet. Während einige theologische Systeme das Konzept als inspirierend und bereichernd aufnehmen können, achten andere kritisch darauf, dass zentrale Glaubensinhalte wie der Schöpfergott, die besondere Rolle des Menschen und die Transzendenz nicht in den Hintergrund geraten. Ein Dialog zwischen Wissenschaft und Theologie kann jedoch helfen, eine gemeinsame Sprache für die ökologische Verantwortung zu entwickeln.

Unterschied zur üblichen Schöpfungstheologie

Gut, wenn Papst Franziskus in Laudato si betont, dass die Erde nicht nur als Ressource, sondern als heiliges Ganzes betrachtet werden sollte... Was macht das für einen Unterschied im Vergleich zu anderen Begründungskonzepten? Gibt es dadurch praktisch weiter reichende Effekte? Und welche genau?

Die Betonung von Papst Franziskus, die Erde als heiliges Ganzes zu betrachten, unterscheidet sich grundlegend von rein ökonomischen oder utilitaristischen Begründungen für Umweltschutz. Sie hat sowohl praktische als auch philosophische Konsequenzen, die weitreichende Effekte auf das Denken, Handeln und die Politik haben können.

Unterschiede zu anderen Begründungskonzepten

1. Ökonomische Perspektive: • Konventionelle Umweltargumente betonen oft den wirtschaftlichen Nutzen des Schutzes natürlicher Ressourcen (z. B. saubere Luft, Wasser für Landwirtschaft und Industrie).

Papst Franziskus’ Ansatz sieht die Natur nicht als Ressource, sondern als Mit-Schöpfung mit einem intrinsischen Wert. Der Schutz der Erde wird unabhängig vom Nutzen für den Menschen moralisch begründet.

2. Technologische Perspektive: Technologisch orientierte Ansätze fokussieren auf Lösungen wie Geoengineering oder Innovationen zur Reduktion von Umweltschäden.

• Franziskus fordert dagegen eine Haltungsänderung, die über technische Lösungen hinausgeht und die Beziehung des Menschen zur Natur fundamental überdenkt.

3. Rechtliche Perspektive: Umweltrecht basiert oft auf der Minimierung von Schäden und der Regulierung von Verschmutzung.

• Ein Verständnis der Erde als „heiliges Ganzes“ könnte eine weitergehende ethische Grundlage schaffen, die Rechte der Natur selbst (z. B. Flüssen, Wäldern) fördert.

Weiterreichende Effekte

1. Veränderung der Motivation: Wenn die Erde als heilig verstanden wird, entsteht eine Verpflichtung, die weit über kurzfristige Nutzenabwägungen hinausgeht. Diese Sichtweise appelliert an das Gewissen, das Verantwortungsgefühl und die Solidarität.

2. Systemische Sichtweise: Die Heiligkeit der Erde fördert ein Verständnis für die wechselseitigen Abhängigkeiten aller Lebewesen. Das könnte zu ganzheitlicheren Lösungen führen, die nicht nur einzelne Probleme adressieren, sondern das gesamte Ökosystem im Blick behalten.

3. Kultureller Wandel: Die Betonung spiritueller Werte könnte dazu beitragen, die Konsum- und Wachstumsfixierung zu hinterfragen. Menschen werden motiviert, Lebensstile zu entwickeln, die auf Genügsamkeit und Nachhaltigkeit basieren.

Praktische Auswirkungen

1. Klimagerechtigkeit: Franziskus verknüpft Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit, indem er auf die Auswirkungen der Umweltzerstörung auf die Armen hinweist. Das führt zu Forderungen nach einer gerechteren globalen Verteilung von Ressourcen und Verantwortung.

2. Politische Veränderungen: Regierungen könnten durch den Druck religiöser Gemeinschaften motiviert werden, ambitioniertere Umweltziele zu setzen. Der moralische Imperativ stärkt internationale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen.

3. Lokales Engagement: Glaubensgemeinschaften weltweit könnten eine stärkere Rolle in der Förderung von Umweltbewusstsein und nachhaltigen Projekten übernehmen, z. B. durch Aufforstung, Schutzgebiete oder Bildungsarbeit.

4. Bildung und Wertevermittlung: Religiöse Institutionen könnten Bildung und Erziehung stärker darauf ausrichten, die Verbindung zwischen Spiritualität, Natur und Verantwortung zu betonen.

Zusammenfassung

Die Sichtweise von Papst Franziskus hat das Potenzial, über rein rationale oder pragmatische Ansätze hinauszugehen, indem sie eine tiefere emotionale und spirituelle Verbindung zur Natur fördert. Dies könnte Menschen dazu bewegen, ihr Verhalten nachhaltiger zu gestalten und den Umweltschutz auf einer ethischen Basis zu verankern, die über kurzfristige Interessen hinausweist. Praktisch bedeutet dies oft ambitioniertere Klimaziele, stärkere soziale Bewegungen und eine globale Kultur des Respekts und der Fürsorge für die Erde.

Warum gibt es Widerstände?

Wenn diese besseren und größeren Effekte über diese moralisch-religiöse Gaia-Konzeption erreicht werden kann. Was hindert es, dass nicht mehr Menschen sich diesen Lösungen zuwenden?

Es gibt mehrere Hindernisse, die Menschen davon abhalten, sich stärker an einer moralisch-religiösen Gaia-Konzeption zu orientieren, obwohl diese tiefgreifende und weitreichende Effekte haben könnte. Diese Hindernisse sind sowohl kultureller, persönlicher als auch systemischer Natur:

Kulturelle Hindernisse

• Säkularisierung:

Viele Menschen in modernen Gesellschaften trennen Religion und Alltag strikt. Spirituelle oder religiöse Perspektiven auf die Umwelt werden als irrelevant oder veraltet angesehen.

• Misstrauen gegenüber Religion:

Historische Missstände und Skandale in religiösen Institutionen haben bei manchen Menschen das Vertrauen in Religionen geschwächt, selbst wenn sie moralisch wertvolle Ansätze wie die Gaia-Konzeption bieten.

• Kulturelle Unterschiede:

Nicht alle Kulturen oder Glaubenssysteme teilen die Gaia-Metapher oder sehen die Erde als heilig an. In einigen Kontexten dominiert eine Weltanschauung, die Natur rein utilitaristisch betrachtet.

Persönliche Hindernisse

• Individuelle Prioritäten:

Für viele Menschen stehen persönliche Bedürfnisse (z. B. finanzieller Erfolg, Komfort) über globalen oder ökologischen Anliegen. Der Übergang zu einer „heiligen“ Sicht auf die Erde erfordert eine Veränderung von Werten, die Zeit und Reflexion braucht.

• Fehlendes Bewusstsein:

Die Gaia-Konzeption ist nicht allgemein bekannt oder wird oft als esoterisch wahrgenommen. Ohne Bildung und Sensibilisierung bleibt der Zugang dazu begrenzt.

• Psychologische Abwehr:

Die Idee der Heiligkeit der Erde fordert oft eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit eigenem Verhalten und Schuld. Das kann überwältigend wirken und zur Ablehnung führen.

Systemische Hindernisse

• Wirtschaftliche Interessen:

Globale Wirtschaftsstrukturen basieren oft auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Mächtige Akteure (z. B. Konzerne) haben wenig Interesse an einem Wandel, der ihre Profite bedroht.

• Politischer Widerstand:

Politische Entscheidungsträger in einigen Ländern sehen in religiös oder moralisch motivierten Umweltbewegungen eine Bedrohung für ihre Agenda, insbesondere wenn diese Wachstum und Konsum infrage stellen.

• Fehlende globale Kooperation

Obwohl die Gaia-Konzeption globale Solidarität betont, fehlt es an Mechanismen, um diese Werte in internationale Politik und Wirtschaft zu übersetzen.

Ideologische Hindernisse

Materialistische Weltanschauungen:

Gesellschaften, die stark auf Wissenschaft und Rationalität fokussiert sind, lehnen religiöse oder spirituelle Perspektiven oft ab, da diese als „unwissenschaftlich“ gelten könnten.

Ideologische Polarisierung:

Umwelt- und Klimadebatten sind oft politisiert. Religiös-moralische Perspektiven werden von bestimmten politischen Gruppen als „grüne Ideologie“ oder Bevormundung abgelehnt.

Strategien, um die Hindernisse zu überwinden

1. Bildung und Aufklärung: Förderung interdisziplinärer Bildung, die Wissenschaft, Ethik und Spiritualität verbindet, um das Gaia-Prinzip als Ganzheitsperspektive zu etablieren.

2. Interreligiöser Dialog: Zusammenarbeit zwischen Religionen und spirituellen Bewegungen, um die Heiligkeit der Erde als universellen Wert zu fördern.

3. Vorbilder schaffen: Gemeinden, die Gaia-orientierte Projekte umsetzen (z. B. nachhaltige Landwirtschaft, lokale Energiewende), können zeigen, dass dieses Modell funktioniert.

4. Politische Lobbyarbeit: Einflussnahme auf Politik, um Werte wie Nachhaltigkeit und Respekt für die Natur in Gesetze und globale Abkommen zu integrieren.

5. Narrative ändern: Geschichten und kulturelle Produkte (Filme, Literatur, Kunst) können die Gaia-Idee in die Massenkultur einbringen und zugänglicher machen.

Was nun?

Darum also ist Forschung und Aktivismus mit neuen Begründungslogiken so wichtig. Hindernisse lassen sich überwinden, aber nicht mit einer einfachen Strategie. Leider. Die Hindernisse sind komplex und vielfältig, aber keineswegs unüberwindbar. Bildung, Dialog, Beispiele für funktionierende Modelle und die Integration in kulturelle Erzählungen können helfen, die Gaia-Konzeption bekannter und attraktiver zu machen. Entscheidend ist, dass sie als universaler, nicht nur religiöser, sondern auch ethischer Ansatz wahrgenommen wird, der Menschen unabhängig von ihrem (spirituell-kulturellen) Hintergrund anspricht. Neue Narrative brauchen wir also als allererstes. Wir arbeiten daran.

Kein Zurück mehr zum alten „Klimaregime"

Zum Schluss einige Originalzitate von: Latour,in: Kampf um Gaia)

„Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber unlängst noch konnten wir morgens den Himmel betraten, uns in das Schauspiel einer Landschaft vertiefen, der unsere Sorgen gleichgültig waren, oder schlicht dem Wetter zusehen, wie es sich veränderte, ohne dass es uns im geringsten betraf. Die Natur war draußen. Wie ruhig doch alles schien! Aber heute transportieren diese Wolken, statt uns zu verzaubern, die täglich etwas weniger geringfügigen Folgen unseres Handelns. Fortan ist nicht mehr zu leugnen, dass es teilweise an uns liegt, ob es regnet oder die Sonne scheint! Statt uns am Schauspiel der Kondensstreifen am blauen Himmel zu ergötzen, schaudern wir bei dem Gedanken, dass diese Flugzeuge den Himmel, den sie durchfliegen, verändern, dass sie ihn mit sich wegziehen, so wie wir die Atmosphäre wegnehmen, wann immer wir unsere Wohnung heizen, Fleisch essen oder uns vorbreiten, ans andere Ende der Welt zu reisen. Nein, es gibt draußen entschieden nicht mehr, über das beschaulich meditiert werden könnte, es sei denn wir vertiefen uns in die Betrachtung der Himmelkörper der supralunaren Welt." (428)

"(...) wie sollten wir im Anthropozän noch das Erhabene empfinden, da wir selbst eine geologische Kraft geworden sind, die an Stärke den Bergketten, den Vulkanen, der Erosion vergleichbar ist. (...) Nie mehr wird es uns gelingen, unsere Hybris einfach an dem erhabenen Schauspiel grandioser Landschaften zu stillen." (428f)

In dem Großen Gehege, in dem wir jetzt eingesperrt sind, ist ein Auge auf uns gerichtet, aber es ist nicht das Auge GOTTES (...), es ist das Auge Gaias, das uns direkt ins Gesicht schaut, im vollen Licht. Gleichgültig zu bleiben ist ausgeschlossen. Von nun an schaut alles uns an, geht alles uns an." (429)

Wir sind von der NATUR verstoßen,

„nicht mehr deshalb, weil sie außen, äußerlich, gleichgültig, unmenschlich, ewig wäre, sondern weil wir uns dermaßen in sie eingemischt haben, dass sie innerlich, menschlich, allzumenschlich geworden ist, vielleicht ephemer, jedenfalls sensibler für all unser Tun, als Dritte von allen unseren Handlungen betroffen. Nach welchen Verteilungsregeln sollen wir ihr geben, was ihr zusteht (...)?" (429)