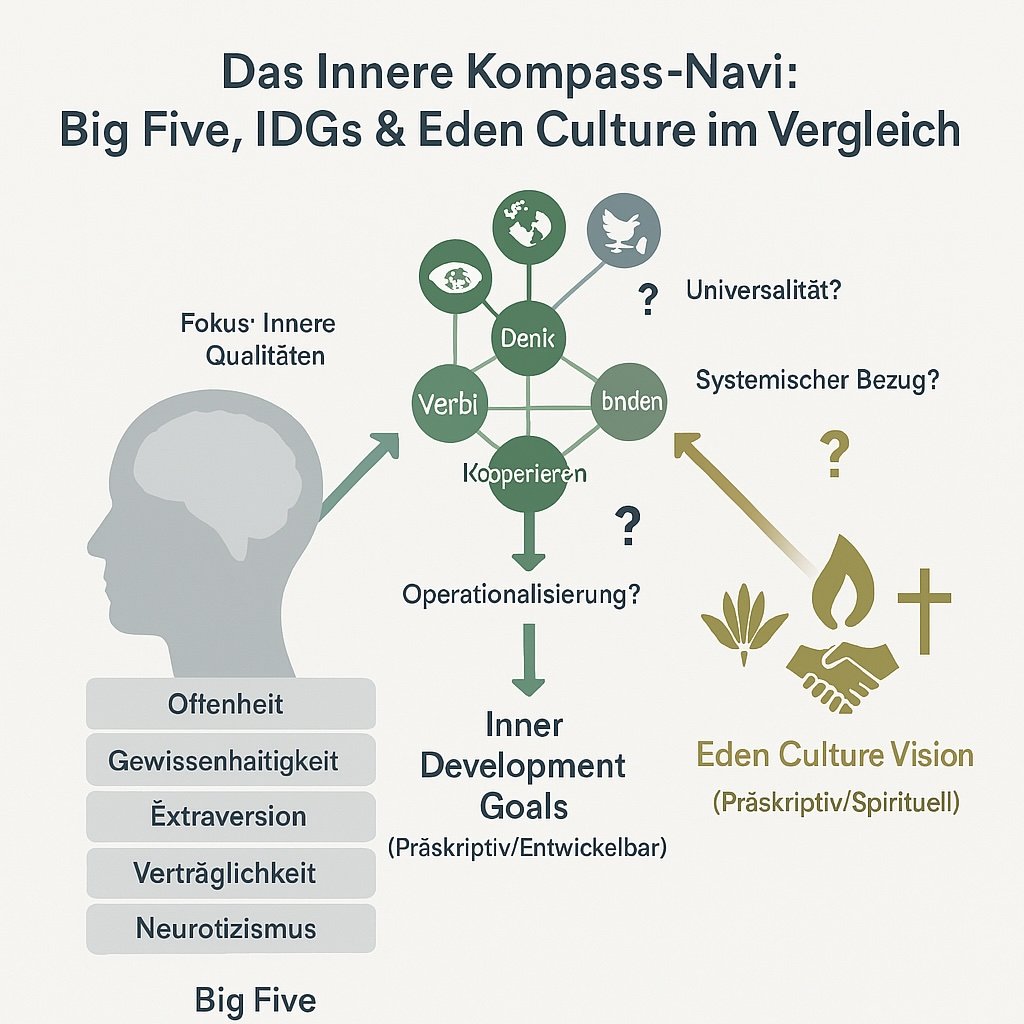

Es gibt zwei Konzepte, die ich aufeinander beziehen möchte:

a) Big 5 Persönlichkeitsmodell

b) Inner developement Goals (als Kompetenzentwicklungsziele für SDGs der UNO)

Gibt es inhaltliche Übereinstimmung oder eine gewisse Nähe der beiden Perspektiven?

Worin unterscheiden sie sich kategoriell?

Also, das ist eine spannende Frage, da beide Konzepte, obwohl aus unterschiedlichen Kontexten stammend, den Menschen und seine inneren Qualitäten in den Mittelpunkt stellen. Gerne beleuchte ich die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und wie sie sich ergänzen könnten.

a) Big Five Persönlichkeitsmodell

-

Was es ist: Ein in der Psychologie etabliertes Modell zur Beschreibung der menschlichen Persönlichkeit anhand von fünf grundlegenden Dimensionen (Traits), die als relativ stabil über die Zeit angesehen werden:

- Offenheit für Erfahrungen (Openness): Neugier, Kreativität, Vorstellungskraft vs. Konventionalität, Bodenständigkeit.

- Gewissenhaftigkeit (Conscientiousness): Organisation, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit vs. Spontaneität, Nachlässigkeit.

- Extraversion: Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Energie vs. Introversion, Zurückhaltung.

- Verträglichkeit (Agreeableness): Mitgefühl, Kooperationsbereitschaft, Freundlichkeit vs. Wettbewerbsorientierung, Misstrauen.

- Neurotizismus (bzw. Emotionale Stabilität als Gegenpol): Anfälligkeit für negative Emotionen (Angst, Stress) vs. emotionale Ruhe, Belastbarkeit.

- Zweck: Hauptsächlich deskriptiv – es beschreibt, wie eine Person tendenziell ist, fühlt, denkt und handelt. Es dient der Forschung, Selbsterkenntnis, Personalauswahl etc.

b) Inner Development Goals (IDGs)

-

Was es ist: Ein Rahmenwerk, das die inneren Fähigkeiten, Qualitäten und Kompetenzen beschreibt, die als notwendig erachtet werden, um die komplexen Herausforderungen der UN Sustainable Development Goals (SDGs) zu bewältigen. Es ist in fünf Kategorien mit insgesamt 23 Skills/Qualitäten unterteilt:

- Being – Relationship to Self (Sein – Beziehung zum Selbst): Innere Kompass, Integrität, Offenheit & Lernbereitschaft, Selbstwahrnehmung, Präsenz.

- Thinking – Cognitive Skills (Denken – Kognitive Fähigkeiten): Kritisches Denken, Komplexitätsbewusstsein, Perspektivenfähigkeit, Sinnstiftung, Langfristorientierung & Vision.

- Relating – Caring for Others and the World (Beziehen – Sorge für Andere & die Welt): Wertschätzung, Verbundenheit, Demut, Empathie & Mitgefühl.

- Collaborating – Social Skills (Kollaborieren – Soziale Fähigkeiten): Kommunikationsfähigkeiten, Co-Kreationsfähigkeiten, Inklusivität & interkulturelles Verständnis, Vertrauen, Mobilisierungsfähigkeiten.

- Acting – Driving Change (Handeln – Wandel vorantreiben): Mut, Kreativität, Optimismus, Durchhaltevermögen.

- Zweck: Hauptsächlich präskriptiv und entwicklungsorientiert – es beschreibt, welche inneren Qualitäten entwickelt werden sollten, um Individuen und Kollektive zu befähigen, nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Eine Menge Ressourcen werden für unterschiedliche Systeme der Gesellschaft angeboten.

Inhaltliche Übereinstimmung und Nähe

Ja, es gibt definitiv eine inhaltliche Nähe und potenzielle Überschneidungen:

- Fokus auf Innere Qualitäten: Beide Modelle beschäftigen sich mit dem "Inneren" des Menschen – Persönlichkeitsmerkmale (Big Five) und entwickelbare Kompetenzen/Qualitäten (IDGs).

-

Potenzielle Korrelationen: Bestimmte Big Five Ausprägungen könnten die Entwicklung gewisser IDGs begünstigen oder erschweren:

- Hohe Offenheit: Könnte die Entwicklung von IDGs wie Offenheit & Lernbereitschaft (Sein), Kritisches Denken, Perspektivenfähigkeit (Denken) und Kreativität (Handeln) erleichtern.

- Hohe Gewissenhaftigkeit: Könnte positiv mit Durchhaltevermögen (Handeln) und dem Inneren Kompass (Sein) korrelieren.

- Hohe Extraversion: Könnte die Entwicklung von Mobilisierungsfähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten (Kollaborieren) unterstützen.

- Hohe Verträglichkeit: Steht in enger Beziehung zu IDGs wie Empathie & Mitgefühl, Wertschätzung, Verbundenheit (Beziehen) und Kooperationsfähigkeiten, Vertrauen (Kollaborieren).

- Hohe Emotionale Stabilität (niedriger Neurotizismus): Ist wahrscheinlich förderlich für Präsenz, Innere Ruhe (Sein), Optimismus und Mut (Handeln) sowie die generelle Fähigkeit, mit komplexen Herausforderungen umzugehen.

Kategorielle Unterschiede

| Merkmal | Big Five Persönlichkeitsmodell | Inner Development Goals (IDGs) |

|---|---|---|

| Grundnatur | Deskriptiv (beschreibend) | Präskriptiv & normativ (vorschreibend, zielorientiert) |

| Fokus | Stabile Persönlichkeitsmerkmale (Traits) | Entwickelbare Fähigkeiten, Qualitäten, Kompetenzen |

| Stabilität | Relativ stabil über die Lebensspanne | Veränderbar und entwickelbar durch Übung & Reflexion |

| Ziel/Zweck | Persönlichkeit verstehen & messen | Innere Kapazitäten für nachhaltige Entwicklung (SDGs) fördern |

| Kontext | Allgemeine Psychologie, Persönlichkeitsforschung | Nachhaltigkeitsforschung, Transformation, Leadership |

| Anwendung | Forschung, Diagnostik, Personalauswahl, Therapie | Persönlichkeitsentwicklung, Bildung, Organisationsentwicklung |

Zusammenfassend: Das Big Five Modell beschreibt eher das "Ist" einer Person als relativ stabile Tendenz, während die IDGs ein "Soll" bzw. ein Entwicklungspotenzial beschreiben, das gezielt für einen höheren Zweck (Nachhaltigkeit) gefördert werden kann.

Schaubild/Matrix: Ergänzung und Nutzen

Man kann sich die Beziehung so vorstellen: Die Big Five können als eine Art "Grundausstattung" oder "Temperament" betrachtet werden, das den Ausgangspunkt oder die Tendenz für die Entwicklung der IDGs beeinflusst. Die IDGs wiederum geben eine Richtung und einen Rahmen für sinnvolle persönliche Weiterentwicklung im Kontext globaler Herausforderungen.

Hier eine vereinfachte Matrix, die mögliche Synergien andeutet (dies ist eine illustrative Zuordnung, keine exakte wissenschaftliche Kartierung):

| Big Five Dimension | Mögliche positive Synergie mit IDG-Kategorien & -Qualitäten | Nutzen der Perspektiven |

|---|---|---|

| Offenheit für Erfahrungen | Sein (Offenheit & Lernbereitschaft), Denken (Kritisches Denken, Perspektivenfähigkeit, Komplexitätsbewusstsein), Handeln (Kreativität) | Big Five hilft: Individuelle Neigung zu Neugier & unkonventionellem Denken zu erkennen. <br> IDGs geben: Richtung, wofür diese Offenheit produktiv genutzt werden kann (z.B. neue Lösungen für Nachhaltigkeit finden). |

| Gewissenhaftigkeit | Sein (Innerer Kompass, Integrität), Handeln (Durchhaltevermögen, Optimismus) | Big Five hilft: Zuverlässigkeit & Zielstrebigkeit als Ressource zu sehen. <br> IDGs geben: Fokus auf welche Ziele (SDGs) und mit welcher inneren Haltung (Integrität) diese Gewissenhaftigkeit eingesetzt werden soll. |

| Extraversion | Kollaborieren (Mobilisierungsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten), Handeln (Mut) | Big Five hilft: Energielevel & soziale Initiative zu verstehen. <br> IDGs geben: Orientierung, wie diese Energie für gemeinsames Handeln (Co-Kreation, Mobilisierung für SDGs) genutzt werden kann. |

| Verträglichkeit | Beziehen (Empathie, Mitgefühl, Wertschätzung, Verbundenheit), Kollaborieren (Vertrauen, Kooperationsfähigkeit, Inklusivität) | Big Five hilft: Grundlegende Neigung zu Harmonie & Kooperation zu erkennen. <br> IDGs schärfen: Die Qualität dieser Beziehungsorientierung (tiefes Mitgefühl, aktive Inklusivität) im Sinne globaler Verbundenheit. |

| Emotionale Stabilität (Gegenpol zu Neurotizismus) | Sein (Präsenz, Innere Ruhe), Handeln (Mut, Optimismus), Denken (Umgang mit Komplexität) | Big Five hilft: Individuelle Stressresistenz & emotionale Grundruhe zu verstehen. <br> IDGs trainieren: Gezielte Fähigkeiten (z.B. Präsenz), um auch unter Druck (Klimakrise etc.) handlungsfähig, klar denkend und hoffnungsvoll zu bleiben. |

Fazit:

Die Big Five können wertvolle Einblicke in individuelle Prädispositionen und potenzielle Stärken oder Herausforderungen für die Entwicklung der IDGs liefern. Sie helfen beim Verständnis des "Startpunkts". Die IDGs bieten einen klaren, wertebasierten und zukunftsorientierten Rahmen dafür, welche inneren Qualitäten wir kultivieren müssen, um gemeinsam eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu gestalten. Sie geben dem "Ist" (Big Five) eine Entwicklungsrichtung hin zu einem "Soll" (IDGs für SDGs). Das eine beschreibt die Landschaft, das andere die Karte und das Ziel der Reise.

Vergleiche jetzt die IDGs mit dem Konzept von Hartl, das sich in seinem Buch Eden-Culture findet. Er hat ja auch in Youtube einige Vorträge dazu gehalten.

- Welche inhaltliche Nähen gibt es?

- Wo unterscheiden sich beide Ansätze?

- Wie lassen sie die Ideen von Hartl zur Eden Kultur von den IDGs her kritisch betrachten?

Okay, vergleichen wir die "Inner Development Goals" (IDGs) mit dem Konzept der "Eden Culture", wie es von Dr. Johannes Hartl (Theologe, Philosoph, Gründer des Gebetshauses Augsburg) in seinem Buch und Vorträgen dargelegt wird.

Johannes Hartls "Eden Culture" – Kurze Einordnung

Hartls Konzept ist tief in einer christlich-spirituellen Weltsicht verwurzelt. Es reagiert auf wahrgenommene Krisen der Moderne (Sinnverlust, Nihilismus, Zerstörung von Schönheit, ökologische Probleme) mit einer Vision der Wiederherstellung. "Eden" steht hier metaphorisch für einen Zustand oder eine Kultur, die von Schönheit, tiefer Beziehung (zu Gott, zu Mitmenschen, zur Schöpfung), Sinnhaftigkeit und spiritueller Lebendigkeit geprägt ist. Es geht darum, durch Gebet, Gemeinschaft, Fokus auf Schönheit (auch in Kunst und Liturgie) und eine erneuerte Gottesbeziehung "Inseln" oder Vorposten dieser erstrebenswerten Kultur zu schaffen, die transformativ wirken sollen.

Vielleicht hörst du dir bei vertieften Interesse zuerst eine Rezension zum Buch im RefLab PodCast „Ausgeglaubt” 12. 1. 2022 🙂 Und dann in die Vollen …

Vergleich: IDGs und Eden Culture

1. Inhaltliche Nähe:

- Fokus auf innere Transformation: Beide Ansätze betonen fundamental, dass äußere Veränderungen (gesellschaftlich, kulturell, ökologisch) eine innere Wandlung beim Menschen voraussetzen oder zumindest damit einhergehen müssen. Weder eine nachhaltige Welt (IDGs) noch eine "Eden Culture" (Hartl) entsteht allein durch äußere Strukturen oder Technologien.

- Bedeutung der "Seinsebene": Beide erkennen die Wichtigkeit der inneren Verfasstheit an. Die IDGs sprechen von "Being" (Innerer Kompass, Selbstwahrnehmung, Präsenz). Hartl betont die Notwendigkeit einer tiefen spirituellen Verwurzelung, innerer Heilung und einer kontemplativen Haltung als Basis für alles Weitere.

- Betonung von Beziehung: Das "Relating" und "Collaborating" der IDGs findet eine Parallele in Hartls starkem Fokus auf authentische Gemeinschaft und die (wiederhergestellte) Beziehung zu Gott und zur Schöpfung.

- Kritik an Status Quo: Beide Ansätze positionieren sich kritisch gegenüber dominanten Strömungen der Gegenwart. Die IDGs problematisieren nicht-nachhaltige Lebensweisen und Denkmuster. Hartl kritisiert Materialismus, Sinnleere, Oberflächlichkeit und Gottesvergessenheit als Kernprobleme der modernen Kultur.

- Streben nach einem "besseren Zustand": Beide verfolgen eine Vision eines wünschenswerteren Zustands – die IDGs im Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele, Hartl im Sinne einer spirituell reichen, schönen und gemeinschaftlichen Kultur.

- Handlungsimpuls: Obwohl unterschiedlich begründet, zielen beide darauf ab, Individuen zu befähigen, positiven Wandel zu bewirken – sei es zur Erreichung der SDGs oder zur Etablierung von "Eden Culture"-Elementen.

2. Unterschiede:

| Merkmal | Inner Development Goals (IDGs) | Eden Culture (Johannes Hartl) |

|---|---|---|

| Grundlage/Weltbild | Säkulär, humanistisch, psychologisch, systemisch; UN-SDG-bezogen | Explizit christlich-theologisch, spirituell, biblisch fundiert |

| Letztes Ziel | Erreichung der SDGs, nachhaltige Entwicklung (sozial, ökol., ökon.) | Spirituelle Erneuerung, Gottesbeziehung, Kultur der Schönheit/Wahrheit/Güte |

| Kernfokus | Entwicklung spezifischer innerer Kompetenzen & Qualitäten | Kultivierung einer spirituellen Haltung & Lebensweise |

| Antrieb/Motivation | Einsicht in Notwendigkeit für globale Herausforderungen, Ethik | Glaube, Gottesliebe, Sehnsucht nach Transzendenz & ursprünglicher Harmonie |

| Methoden/Praktiken | Kompetenztraining, Achtsamkeit, Reflexion, Dialog, Systemdenken | Gebet, Kontemplation, Gottesdienst, Gemeinschaft, Sakramente, Schönheitserfahrung |

| Sprache/Terminologie | Psychologisch, management-orientiert, universell intendiert | Theologisch, spirituell, metaphorisch (Eden, Schönheit, Herrlichkeit) |

| Anspruch/Reichweite | Global, über verschiedene Kulturen & Sektoren hinweg anwendbar | Primär im christlichen Kontext, aber mit kulturellem Anspruch |

| Struktur | Klar definierter Rahmen (5 Kategorien, 23 Skills) | Eher eine Vision und ein Set von Prinzipien/Haltungen als ein Kompetenzmodell |

3. Kritische Betrachtung der "Eden Culture" aus IDG-Perspektive:

Wenn man die Ideen von Hartl durch die "Brille" der IDGs betrachtet, ergeben sich folgende kritische Reflexionspunkte:

- Universalität vs. Exklusivität (IDG: Relating/Collaborating - Inclusiveness): Die starke christliche Fundierung macht "Eden Culture" potenziell weniger anschlussfähig für Menschen anderer Weltanschauungen oder in rein säkularen Kontexten (z.B. Unternehmen, internationale Politik), wo die IDGs gerade punkten wollen. Die IDGs streben nach einer gemeinsamen Sprache für innere Entwicklung über Glaubensgrenzen hinweg. Könnte die spezifische Theologie hier eher trennend als verbindend wirken im globalen Maßstab?

- Konkrete Kompetenzentwicklung vs. Haltung (IDG: Alle Kategorien): Die IDGs sind als entwickelbare Kompetenzen formuliert (z.B. Kritisches Denken, Co-Kreationsfähigkeit). Ist das Konzept der "Eden Culture" operationalisierbar genug, um gezielt die Fähigkeiten zu fördern, die zur Bewältigung komplexer SDG-Herausforderungen notwendig sind? Oder bleibt es primär auf der Ebene einer erstrebenswerten Haltung und spirituellen Ausrichtung?

- Systemische Perspektive & Handlungsfokus (IDG: Thinking - Complexity Awareness, Acting): Die IDGs betonen stark das Verständnis komplexer Systeme und das darauf ausgerichtete Handeln ("Driving Change"). Besteht bei "Eden Culture" die Gefahr, sich primär auf die innere Spiritualität und die lokale (Glaubens-)Gemeinschaft zu konzentrieren, ohne die Notwendigkeit für strukturellen Wandel und systemische Interventionen (Politik, Wirtschaft) ausreichend in den Blick zu nehmen oder die Kompetenzen dafür zu fördern? Wird der Fokus auf "Schönheit" und "innere Oasen" der Dringlichkeit mancher globaler Krisen (Klima, Ungleichheit) gerecht, oder birgt er die Gefahr einer gewissen Weltabgewandtheit?

- Messbarkeit und Skalierbarkeit: Die IDGs sind mit dem Anspruch verbunden, Fortschritte in der Kompetenzentwicklung messbar zu machen und breit zu skalieren (z.B. in Bildungssystemen). Ist ein spirituell so tief verankertes Konzept wie "Eden Culture" ähnlich skalierbar und evaluierbar, oder entzieht es sich dem per Definition?

- Kritisches Denken & Perspektivenvielfalt (IDG: Thinking - Critical Thinking, Perspective Skills): Während die IDGs explizit kritisches Denken und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel als Ziele nennen, könnte ein stark von einer spezifischen (theologischen) Wahrheit überzeugtes System wie "Eden Culture" Schwierigkeiten haben, alternative oder kritische Perspektiven gleichberechtigt zu integrieren. Wie geht das Konzept mit Pluralität um?

Zusammenfassend:

Beide Ansätze sehen die Notwendigkeit einer tiefgreifenden inneren Entwicklung als Antwort auf die Krisen unserer Zeit. Die IDGs bieten einen säkularen, kompetenzbasierten und universell angelegten Rahmen, der direkt auf die Bewältigung der globalen Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet ist. Johannes Hartls "Eden Culture" bietet eine spirituell tiefgründige, theologisch fundierte Vision für kulturelle und persönliche Erneuerung, die stark auf Schönheit, Gemeinschaft und Gottesbeziehung setzt.

Aus Sicht der IDGs könnte man Hartls Ansatz für seinen potenziell starken Antrieb durch Sinnstiftung und Gemeinschaftsbildung wertschätzen, würde aber kritisch hinterfragen, inwieweit er universell anschlussfähig ist, konkrete, systemrelevante Kompetenzen fördert und die strukturellen Dimensionen globaler Herausforderungen ausreichend adressiert. Es sind zwei unterschiedliche "Landkarten" für innere Entwicklung mit unterschiedlichen Zielen und Zielgruppen.

Um eine weitere kritische Reflexion der EDEN CULTURE aus einem spezifisch theologischen Blickwinkel anzuregen nutze ich die Rezension von David Heiniger.

- Was sind die Hauptkritikpunkte?

- gibt es Korrelationen mit der Kritik der SDG-Perspektive?

So. Hier nun analysiere ich die Rezension von David Heiniger auf hanniel.ch zu Johannes Hartls "Eden Culture" und vergleiche die Kritikpunkte mit der zuvor diskutierten IDG-Perspektive.

Analyse der Rezension auf Hanniel.ch (David Heiniger)

David Heiniger nähert sich dem Buch aus einer evangelisch-freikirchlichen Perspektive. Er würdigt Hartls Intellekt, seine Sehnsucht nach Gott und Schönheit sowie die Diagnose gesellschaftlicher Probleme. Gleichzeitig äußert er aber auch deutliche Kritikpunkte.

Hauptkritikpunkte in der Rezension:

- Vagheit des Konzepts: Der zentrale Kritikpunkt ist, dass der Begriff "Eden Culture" trotz vieler ansprechender Beschreibungen letztlich unklar und schwammig bleibt. Der Rezensent fragt sich auch nach der Lektüre noch, was diese Kultur konkret ausmacht und wie sie sich jenseits eines bestimmten Gefühls oder einer Ästhetik manifestiert. (Zitat: "Doch was diese Eden Culture genau ist, bleibt für mich leider auch nach der Lektüre unklar.")

- Elitärer Charakter / Exklusivität: Heiniger stellt die Frage, ob diese "Eden Culture" nicht Gefahr läuft, elitär zu sein – gebunden an bestimmte Orte (wie das Gebetshaus Augsburg), intellektuelle Voraussetzungen oder einen spezifischen ästhetischen Geschmack ("Hipster-Katholizismus"). Er fragt, ob sie für den "normalen" Christen in einer durchschnittlichen Gemeinde überhaupt relevant oder erreichbar ist. (Zitat: "Ist diese Kultur nur für wenige Auserwählte zugänglich...?")

- Fehlende gemeindliche Verankerung (Ekklesiologie): Aus seiner freikirchlichen Sicht vermisst der Rezensent eine klare Verankerung des Konzepts in der lokalen Kirchengemeinde. Die Gemeinde als der primäre Ort christlichen Lebens und gemeinsamer Jüngerschaft scheint in Hartls Vision unterrepräsentiert zu sein. (Zitat: "Ich vermisse... die einfache Gemeinde vor Ort...")

- Potenzielle Weltflucht / Mangelnder Realitätsbezug: Obwohl nicht explizit als Hauptpunkt formuliert, schwingt die Sorge mit, dass der starke Fokus auf Schönheit, Kontemplation und das Schaffen von "schönen Orten" dazu führen könnte, die Hässlichkeit, das Leid und die Nöte der realen Welt zu vernachlässigen oder sich davon zurückzuziehen.

- Überbetonung der Ästhetik?: Der Rezensent scheint zu hinterfragen, ob Schönheit – obwohl ein valider Aspekt – nicht überbetont wird als primärer Zugang zu Gott oder als Hauptmerkmal der erstrebten Kultur, möglicherweise auf Kosten anderer zentraler christlicher Themen wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit oder Leidensnachfolge.

Korrelationen mit der Kritik aus der SDG/IDG-Perspektive:

Ja, es gibt interessante Parallelen und Überschneidungen zwischen der theologischen Kritik von Heiniger und der zuvor formulierten Kritik aus der Perspektive der Inner Development Goals:

-

Exklusivität / Mangelnde Universalität:

- Hanniel.ch: Kritisiert eine potenzielle inner-christliche Exklusivität (nur für bestimmte Kreise/Ästhetiken).

- IDG-Perspektive: Kritisiert die weltanschauliche Exklusivität (christlich fundiert, daher nicht universell in säkularen Kontexten anwendbar).

- Korrelation: Beide sehen eine Begrenzung der Reichweite und Anwendbarkeit, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und mit Blick auf unterschiedliche Zielgruppen.

-

Weltflucht / Fehlender Systembezug:

- Hanniel.ch: Sorgt sich um eine potenzielle Vernachlässigung der realen Nöte und Leiden der Welt zugunsten schöner "Inseln".

- IDG-Perspektive: Hinterfragt, ob der Fokus auf Innerlichkeit und lokale Gemeinschaft ausreicht, um systemische globale Probleme (Klima, Ungleichheit etc.) anzugehen und die dafür nötige Handlungskompetenz ("Acting") zu fördern.

- Korrelation: Beide äußern die Sorge, dass der Ansatz zu selbstbezogen oder zu wenig auf die harten Realitäten und die Notwendigkeit breiterer gesellschaftlicher Veränderung ausgerichtet sein könnte.

-

Vagheit / Mangelnde Operationalisierung:

- Hanniel.ch: Kritisiert die begriffliche Unschärfe – was ist Eden Culture konkret?

- IDG-Perspektive: Kritisiert das Fehlen klar definierter, entwickelbarer Kompetenzen und eines operationalisierbaren Rahmens für gezielte Entwicklung und Messbarkeit.

- Korrelation: Beide bemängeln eine fehlende Greifbarkeit und Umsetzbarkeit des Konzepts, sei es in Bezug auf die Definition oder auf die Ableitung konkreter, trainierbarer Fähigkeiten.

Fazit des Vergleichs:

Es ist bemerkenswert, dass Kritiken aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln – einer spezifisch theologischen Rezension und einer säkularen, auf globale Nachhaltigkeit ausgerichteten Perspektive – zu teilweise ähnlichen Einschätzungen gelangen. Die Bedenken bezüglich Exklusivität/begrenzter Reichweite, einer möglichen Tendenz zur Weltflucht bzw. einem Mangel an systemischem Handlungsbezug und einer gewissen konzeptionellen Unschärfe bzw. fehlenden Operationalisierbarkeit scheinen Aspekte zu sein, die im Konzept der "Eden Culture" angelegt sind und von verschiedenen Betrachtern wahrgenommen werden.

Dies unterstreicht, dass Hartls Vision zwar inspirierend sein kann, aber gleichzeitig Fragen nach ihrer konkreten Umsetzung, ihrer Breitenwirksamkeit und ihrer Verankerung sowohl in traditionellen kirchlichen Strukturen als auch in Bezug auf drängende globale Herausforderungen aufwirft.

Willst du ein locker-flockiges bissiges Resüme lesen? Dann geh zum Beitrag im Metamoderne-Newsletter (aka: Das jüngste Gericht): Eden oder doch mehr Urlaubsinsel?

Vielleicht hörst du dir jetzt eine Rezension zum Buch im RefLab PodCast „Ausgeglaubt" 12. 1. 2022 🙂