Hanzi Freinachts (HF) erstes Kapitel seines unveröffentlichten Buches „The 6 Hidden Patterns of History: Ein metamoderner Leitfaden zur Weltgeschichte“ widmet sich der Einführung und Rechtfertigung seiner Metamem-Theorie und stellt sich der Kritik an Stufentheorien.

Hier eine humorvoll-ironische Einführung als leichte Kost mit Audio-Spass.

1. Gliederungslogik und Aufbau des Kapitels

Das Kapitel ist als Dialog zwischen Hanzi Freinacht (HF) und einem Fragesteller (Q) strukturiert, der die Rolle des kritischen Skeptikers einnimmt. Dieser dialogische Aufbau ermöglicht es HF, direkt auf erwartete Einwände und Missverständnisse einzugehen und seine Konzepte schrittweise zu entfalten:

- Einführung der Metameme als „Weltkarten“: HF beginnt mit der Vorstellung seiner sechs Metameme als „verborgene Muster der Geschichte“. Er verteidigt die Notwendigkeit von Metanarrativen als umfassende Erzählungen, die Orientierung bieten, ähnlich wie Landkarten.

- Verteidigung von Stufentheorien: Der Fragesteller kritisiert Stufentheorien als spekulativ und totalisierend. HF kontert, dass diese Kritik oft inkonsequent ist, da viele Kritiker selbst implizit zweistufige Modelle verwenden. Er argumentiert für die empirische Evidenz von Entwicklung in Stufen und betont die Gefahren, wenn man sich weigert, „die Punkte zu verbinden“.

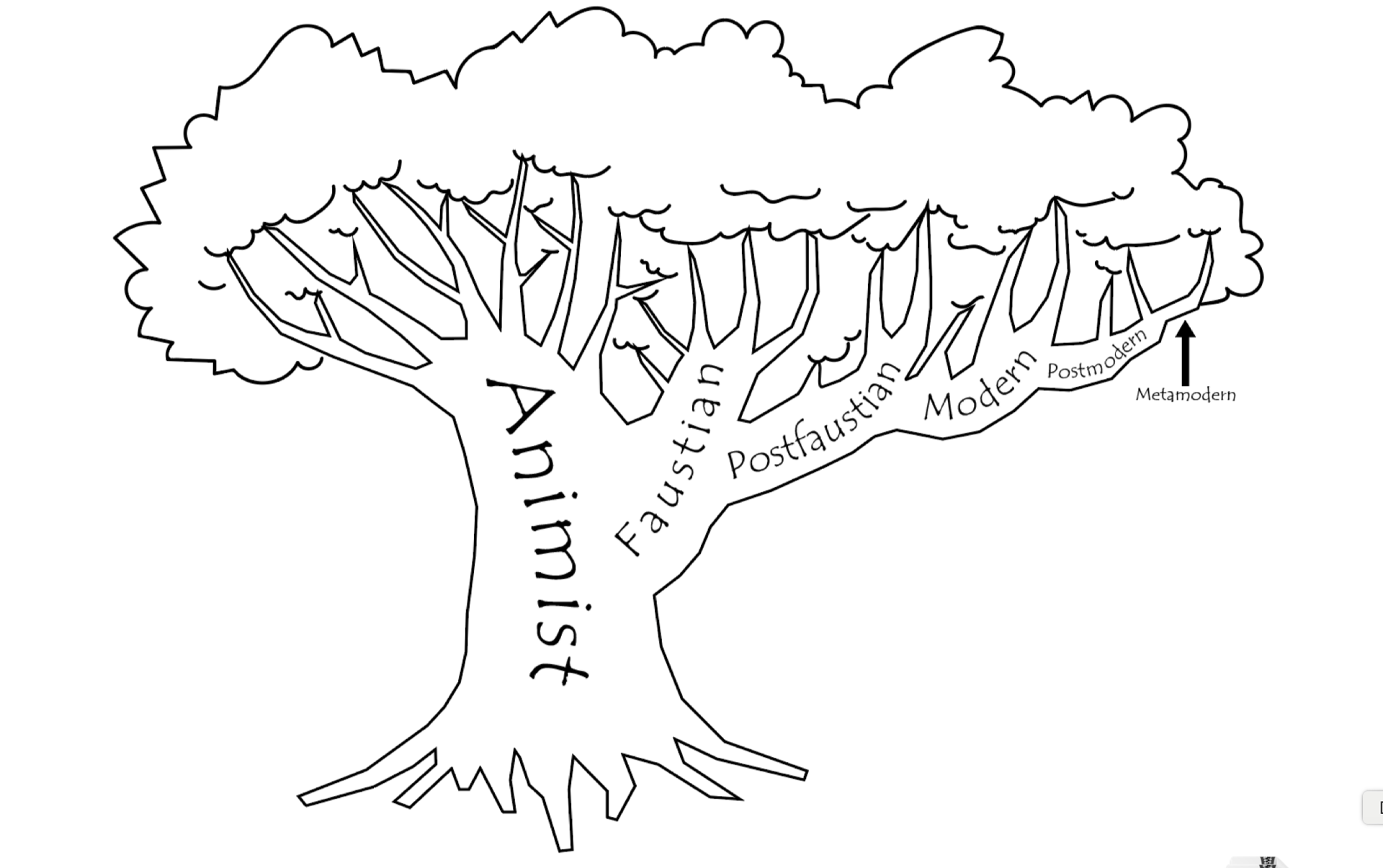

- Vorstellung der sechs Metameme im Detail: HF listet seine sechs Metameme (Animistisch, Faustisch, Postfaustisch, Modern, Postmodern, Metamodern) auf. Er erklärt, wie sein sechsstufiges Modell auf einem impliziten Vier-Stufen-Modell der Sozialwissenschaften aufbaut und dieses durch eine Unterteilung der „Vormoderne“ erweitert.

- Die Natur der Geschichte als memetische Entwicklung: HF definiert Geschichte als die Geschichte der Meme, die sich schnell entwickeln und menschliche Handlungen und Ereignisse steuern. Er relativiert die Rolle des Menschen als Träger von Memen und betont, dass Geschichte keine vorgegebene Richtung oder ein „Telos“ hat, sondern sich „vorwärts stolpert“.

- Qualitative statt chronologische Kategorien: Ein zentraler Punkt ist, dass Metameme keine Perioden oder Epochen sind, sondern „Qualitäten“, „Eigenschaften“, „Logiken“ und „Dynamiken“. Dies ermöglicht eine „Geschichte ohne Zeit“, also eine transhistorische Musterbeschreibung.

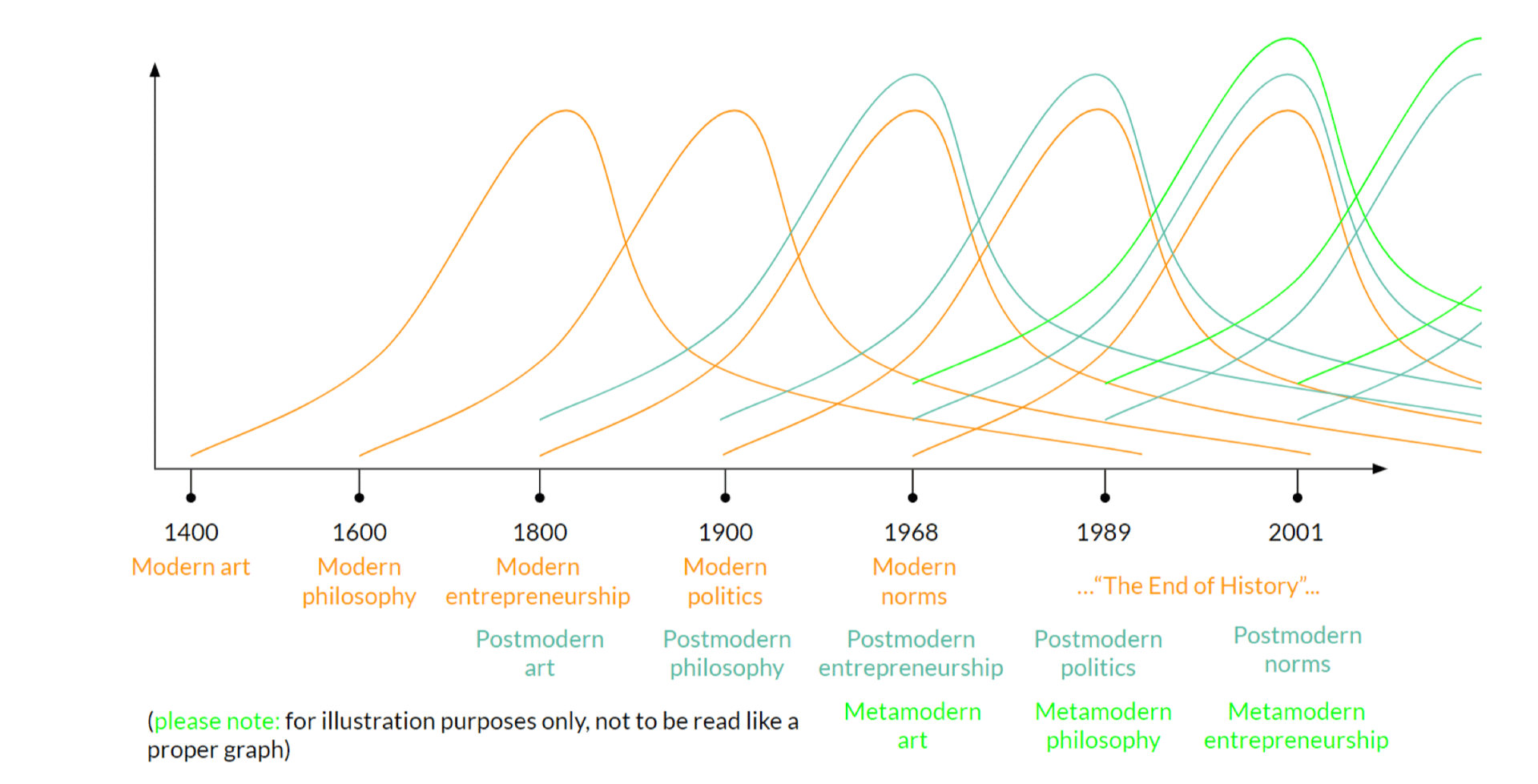

- Das Modell der „schiefen Entwicklung“ (Skewed Development): HF führt das Konzept ein, dass Entwicklungen innerhalb eines Metamems nicht gleichzeitig stattfinden, sondern bestimmten Prioritäten folgen: Kunst kommt immer zuerst, Moralität zuletzt. Dies wird anhand der Entwicklung der Moderne (Kunst der Renaissance vor moderner Moral) ausführlich erläutert.

- Harte und weiche Metameme, Koordinationsmaschinen und Reinigungsgeneratoren: HF unterscheidet zwischen „harten“ Metamemen (Archaic, Faustisch, Modern, Metamodern), die neue „Koordinationsmaschinen“ (ökonomische und technologische Grundlagen) einführen, und „weichen“ Metamemen (Animistisch, Postfaustisch, Postmodern), die „Reinigungsgeneratoren“ (kulturelle und ethische Superstrukturen) hervorbringen, die die Mängel der vorhergehenden „harten“ Metameme aufzeigen und beheben.

- Die Zwei-Schritte-Entwicklung von Koordinationsmaschinen: Die „harten“ Metameme (Faustisch und Modern) werden in zwei Entwicklungsschritte unterteilt, die jeweils eine neue Energiequelle (Natur/menschliche Körper für Faustisch; menschliche Arbeit/fossile Brennstoffe für Modern) erschließen.

- Emotionalen Regime und Informationstechnologien: HF verbindet jedes Metamem mit einem vorherrschenden emotionalen Regime (Furcht, Schuld, Scham, Sklavenmoral) und spezifischen Informationstechnologien (gesprochene Sprache, Symbole, Schreiben, Literatur, Druckpresse, elektronische Massenmedien).

- Praktische Relevanz und Implikationen: Das Kapitel endet mit einer Diskussion der praktischen Anwendbarkeit der Metameme zum Verständnis von Problemen wie gescheiterten Modernisierungen, politischen Spaltungen und der Notwendigkeit, aus früheren Stufen zu lernen.

2. Analyse seiner Argumentationslinie

HFs Argumentation ist darauf ausgelegt, die Akzeptanz seiner Metamem-Theorie zu fördern, indem er häufige Einwände vorwegnimmt und entkräftet:

- Strategie der Relativierung und Umdeutung: Er relativiert die „Linearität“ seines Modells, indem er es als „Spirale“ oder „Baum“ darstellt, bei dem jeder Ast eine qualitative Verschiebung darstellt und nicht nur eine kontinuierliche Steigerung. Gleichzeitig betont er, dass es sich um qualitative Kategorien handelt, die nicht an willkürliche Zeitachsen gebunden sind.

- Kritik der intellektuellen Feigheit: HF greift Akademiker an, die aus Angst vor Fehlern keine umfassenden Theorien wagen. Dies dient dazu, seine eigene Kühnheit als notwendig und wertvoll darzustellen.

- Legitimierung durch akademische Konventionen: Er argumentiert, dass sein sechs-Stufen-Modell nicht völlig neu ist, sondern auf bereits etablierten, wenn auch oft impliziten, soziologischen und historischen Rahmenwerken (dem Vier-Stufen-Modell Prä-Agrarisch, Agrarisch, Modern, Postmodern) aufbaut.

- Abgrenzung vom Eurozentrismus: Obwohl seine Beispiele oft westlich geprägt sind, versucht er, den Vorwurf des Eurozentrismus zu entkräften, indem er betont, dass Metameme nicht an Geografie oder Ethnizität gebunden sind, sondern an „logische Notwendigkeit“. Er erkennt proto-moderne Elemente in nicht-westlichen Kulturen an, argumentiert aber, dass diese nicht „vollständig modern“ wurden, da ihnen die systemische Vernetzung fehlte.

- Moralische Verteidigung von Stufentheorien: HF geht direkt auf die Kritik ein, dass Stufentheorien „kolonial“ und „hierarchisch“ sind. Er argumentiert, dass sie im Gegenteil zur Nicht-Beurteilung, zur Gleichheit und zur Verbindung von Kulturen beitragen können, indem sie gemeinsame Entwicklungspfade aufzeigen. Er trennt dabei die „ist“-Beschreibung von der „sollte“-Bewertung.

- Das Zusammenspiel von „hart“ und „weich“: Die Unterscheidung zwischen „Koordinationsmaschinen“ und „Reinigungsgeneratoren“ ist ein zentrales Erklärungsmuster. HF behauptet, dass die „harten“ Metameme (z.B. Kapitalismus) oft die Voraussetzungen schaffen, damit die ethischen Ideale der „weichen“ Metameme (z.B. Postfaustianismus oder Postmoderne) in der Realität umgesetzt werden können.

3. Bewertung der Plausibilität des Gedankenganges (basierend auf den Quellen)

HFs Gedankengang im ersten Kapitel ist ambitioniert und provokativ, mit dem Ziel, eine umfassende Erklärung für historische Muster zu liefern. Die Plausibilität lässt sich wie folgt bewerten:

1 Stärken des Modells:

- Kohärenz der Konzepte: Die Einführung von „harten“ und „weichen“ Metamemen sowie „Koordinationsmaschinen“ und „Reinigungsgeneratoren“ bietet ein intern kohärentes Vokabular, um komplexe gesellschaftliche Veränderungen zu beschreiben. Das Modell der „schiefen Entwicklung“ (Kunst zuerst, Moralität zuletzt) ist eine elegante Erklärung für Ungleichzeitigkeiten im historischen Fortschritt und die wahrgenommene Kluft zwischen technologischem und moralischem Wandel.

- Anspruch auf analytische Tiefe: HFs Betonung, dass Metameme qualitative Kategorien sind und keine willkürlichen Zeitperioden, verleiht seinem Ansatz eine gewisse analytische Stärke, da er sich auf zugrundeliegende Mechanismen und Logiken konzentriert, anstatt nur chronologische Abfolgen zu beschreiben.

- Konfrontation mit Skepsis: Die dialogische Form und HFs Bereitschaft, gängige Einwände (Linearität, Eurozentrismus, moralischer Relativismus) direkt zu adressieren, macht seine Argumentation dynamisch und überzeugend, auch wenn die Antworten nicht immer alle Kritiker zufriedenstellen mögen.

2 Herausforderungen und potenzielle Schwächen:

- Empirische Überprüfbarkeit und Selektivität: Während HF historische Beispiele zur Untermauerung seiner Thesen anführt (z.B. Kunst der Renaissance für die Moderne, Abschaffung der Sklaverei durch moderne Bedingungen), hängt die Plausibilität stark davon ab, wie überzeugend diese Beispiele die spezifischen Kausalitäten (z.B. „Kunst muss zuerst kommen“) belegen. Kritiker könnten argumentieren, dass die Auswahl der Beispiele selektiv ist oder alternative Erklärungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Unterscheidung zwischen „Proto-Elementen“ und einem „vollen Metamem“ wirkt manchmal wie ein Argumentationswerkzeug, um widersprüchliche historische Belege einzupassen, auch wenn HF dies bestreitet.

- Klarheit der Definitionen: Obwohl HF bemüht ist, seine neuen Begriffe wie „Metamem“ und „Koordinationsmaschine“ zu definieren, können sie für den Leser, der nicht mit seinen früheren Werken vertraut ist, dennoch abstrakt und schwer greifbar bleiben. Die Neuschöpfung von Begriffen wie „Reinigungsgenerator“ anstelle von „Superstruktur“ (die er selbst als zu statisch ablehnt) mag zwar seine Präferenz widerspiegeln, könnte aber auch als unnötige terminologische Komplexität wahrgenommen werden.

- Generalisierung und Nuance: HFs Modell ist von Natur aus generalisierend. Obwohl er die „Komplexität“ und „Nuance“ der Geschichte nicht leugnet, ist die Reduktion auf sechs übergreifende Muster, „eine Geschichte ohne Zeit“, eine radikale Vereinfachung, die den Reichtum und die spezifischen Besonderheiten einzelner Kulturen und Epochen möglicherweise unterbelichtet – ein Punkt, den der fiktive Fragesteller wiederholt anspricht.

- Normative Implikationen: Trotz HFs Bemühung, die Moral von der Analyse zu trennen („Man kann niemals ein ‚Sollte‘ von einem ‚Ist‘ ableiten“), und seiner Abkehr von einem vorgegebenen „Telos“ der Geschichte, impliziert das Konzept von „Stufen“ oder „höherer Komplexität“ unweigerlich eine Art von „Fortschritt“, was von einigen als inhärent wertend und problematisch angesehen werden könnte, selbst wenn er betont, dass „höher“ nicht „besser“ bedeutet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das erste Kapitel von Hanzi Freinachts Buch eine intellektuell stimulierende und umfassende Darstellung seiner Metamem-Theorie bietet. Die Argumentation ist durchdacht und versucht, viele gängige Kritikpunkte an Stufentheorien zu entkräften. Die Plausibilität des Gedankenganges beruht auf der Akzeptanz seiner zugrundeliegenden Annahmen über die Natur von Geschichte und Kultur sowie der Überzeugungskraft seiner historischen Beispiele und der kohärenten Erklärung komplexer sozialer Dynamiken. Es ist ein Modell, das zum Nachdenken anregt und eine neue Brille bietet, durch die man die Weltgeschichte betrachten kann, auch wenn es seine Herausforderungen in Bezug auf empirische Tiefe und die Vermeidung von Reduktionismus mit sich bringt.