Zuvor eine humorvoll-ironische Einführung als leichte Kost mit Audio-Spass? Oder gleich Hardcore?

Dieser Artikel fasst die Kernideen, Hauptthemen und wichtigsten Argumente aus den 3 Blogposts von Hanzi Freinachts (HF) Werk über die „Sechs verborgenen Muster der Geschichte” zusammen, einer Einführung, 1. Kapitel & 2. Kapitel. Im Folgenden Posts werden Kap 1 und Kap 2 vertieft reflektiert. Hier die deutsche Übersetzung als PDF zum Runterladen.

Die folgende Einleitung konzentriert sich auf die Definition und Rechtfertigung seiner Metamem-Theorie, die Auseinandersetzung mit der Kritik an Stufentheorien und sein Verständnis von Geschichte als qualitative, nicht-chronologische Entwicklung von Memen.

1. Einführung: Metameme als neue Weltkarte der Geschichte

Hanzi Freinacht (HF) behauptet, „MUSTER entdeckt zu haben, die einen Großteil der Weltgeschichte erklären - "METAMEME" nennen Sie sie.“ (Quelle 1). Er definiert ein Metanarrativ als „eine Erzählung über ERZÄHLUNGEN“; eine umfassendere Geschichte, die die verschiedenen Geschichten um uns herum miteinander verbindet (Quelle 1). Diese Metanarrative sind wie „WELTKARTEN; sie zeigen nicht viele Details und sind ziemlich ungenau, wenn man hineinzoomt, aber sie sind dennoch unverzichtbar, wenn wir einen Überblick im globalen Maßstab brauchen.“ (Quelle 1). HF ist überzeugt, dass sein Modell derzeit „eines der besten derzeit verfügbaren METANARRATIVEN über die Weltgeschichte IST.“ (Quelle 1).

Wichtigste Ideen/Fakten:

• Metameme: Die von Hanzi Freinacht postulierten „verborgenen Muster“ der Geschichte, die die kulturelle Entwicklung auf gesellschaftlicher Ebene beschreiben. Sie sind „Muster der Kulturmuster“ (Quelle 1).

• Metanarrativ: Eine übergreifende Erzählung, die einzelne Geschichten miteinander verbindet und einen Gesamtüberblick über die Geschichte ermöglicht.

• Zweck der Metameme: Sie dienen als „Weltkarten“, die trotz ihrer Ungenauigkeit im Detail unerlässlich sind, um ein globales Verständnis der Geschichte zu gewinnen.

2. Verteidigung von Metanarrativen und Stufentheorien

Der Interviewer (F) äußert starke Skepsis gegenüber Metanarrativen und insbesondere Stufentheorien, da sie als „wild spekulativ“, „Verunglimpfung des REICHTUMS der Geschichte“ und als „INSTRUMENTE der Kontrolle oder der Legitimierung ungerechter Macht“ wahrgenommen werden können, vergleichbar mit Marxismus oder der Whig-Geschichte. HF räumt die Gefahren totalisierender Visionen ein („Totalisierende VISIONEN können GEFÄHRLICH, ja sogar böse sein. Zugegeben und zugestimmt.“), argumentiert aber vehement für die Notwendigkeit von Metanarrativen in der heutigen Welt, die mit „zahlreichen miteinander verknüpften KRISEN konfrontiert ist“. Das Fehlen von Metanarrativen könne sogar Zivilisationen auslöschen, da Bewohner das größere Bild nicht erkennen.

HF verteidigt Stufentheorien, indem er aufzeigt, dass selbst Kritiker implizit mit zweistufigen Modellen arbeiten (z.B. „alte vs. neue Art zu tun“, „Nationalstaat vs. globale Ordnung“, „industrielle vs. Informationswirtschaft“, „Monarchie vs. liberale Demokratie“, „mechanische vs. organische Solidarität“). Die Ablehnung beginnt erst bei mehr als drei Stufen, was HF als „Ketzerei“ bezeichnet. Er kritisiert die „intellektuelle Feigheit“ vieler Akademiker, die es vorziehen, „mikroskopisch KLEINE ERGÄNZUNGEN zu bestehenden Theorien vorzunehmen“ anstatt etwas Neues oder Umfassendes zu wagen.

Wichtigste Ideen/Fakten:

- Gefahren von Metanarrativen/Stufentheorien: Risiko der Totalisierung, Reduzierung der menschlichen Erfahrung, mögliche Instrumente der Unterdrückung (Marxismus, Whig-Geschichte).

- Notwendigkeit von Metanarrativen: Sie sind dringend erforderlich, um die existenziellen Probleme der Zivilisation aus einer langfristigen Perspektive zu betrachten und das Zusammenwirken von Ereignissen zu verstehen (Quelle 1). Das Fehlen kann Zivilisationen auslöschen.

- Verteidigung von Stufentheorien:

- Implizite Nutzung: Viele Kritiker nutzen selbst unbewusst zwei- oder dreistufige Modelle.

- Empirische Evidenz: Menschen, Organismen und Kulturen entwickeln sich in „erkennbaren STUFEN“ (Quelle 1). Dies zeigt sich in Psychologie, Biologie und sogar der Mathematik (z.B. Erlernen von Zählen vor Algebra).

- Angebliche Falschheit der Generalisierung: Es ist absurd zu behaupten, dass keine Stufentheorien nützlich sind, nur weil einige falsch waren oder missbraucht wurden (z.B. Kommunismus). Die Nützlichkeit hängt von der Intelligenz und Undogmatik ihrer Anwendung ab.

- Moralische Überlegenheit: Stufentheorien können Kulturen verbinden und gegenseitigen Austausch fördern, indem sie gemeinsame Entwicklungsphasen aufzeigen, anstatt Kulturen als unveränderlich zu betrachten (Quelle 1). Sie können eine „tiefere Richtung“ für den Fortschritt aufzeigen, die über rein ökonomische Messgrößen hinausgeht (z.B. multiperspektivischer, integrierter) (Quelle 1).

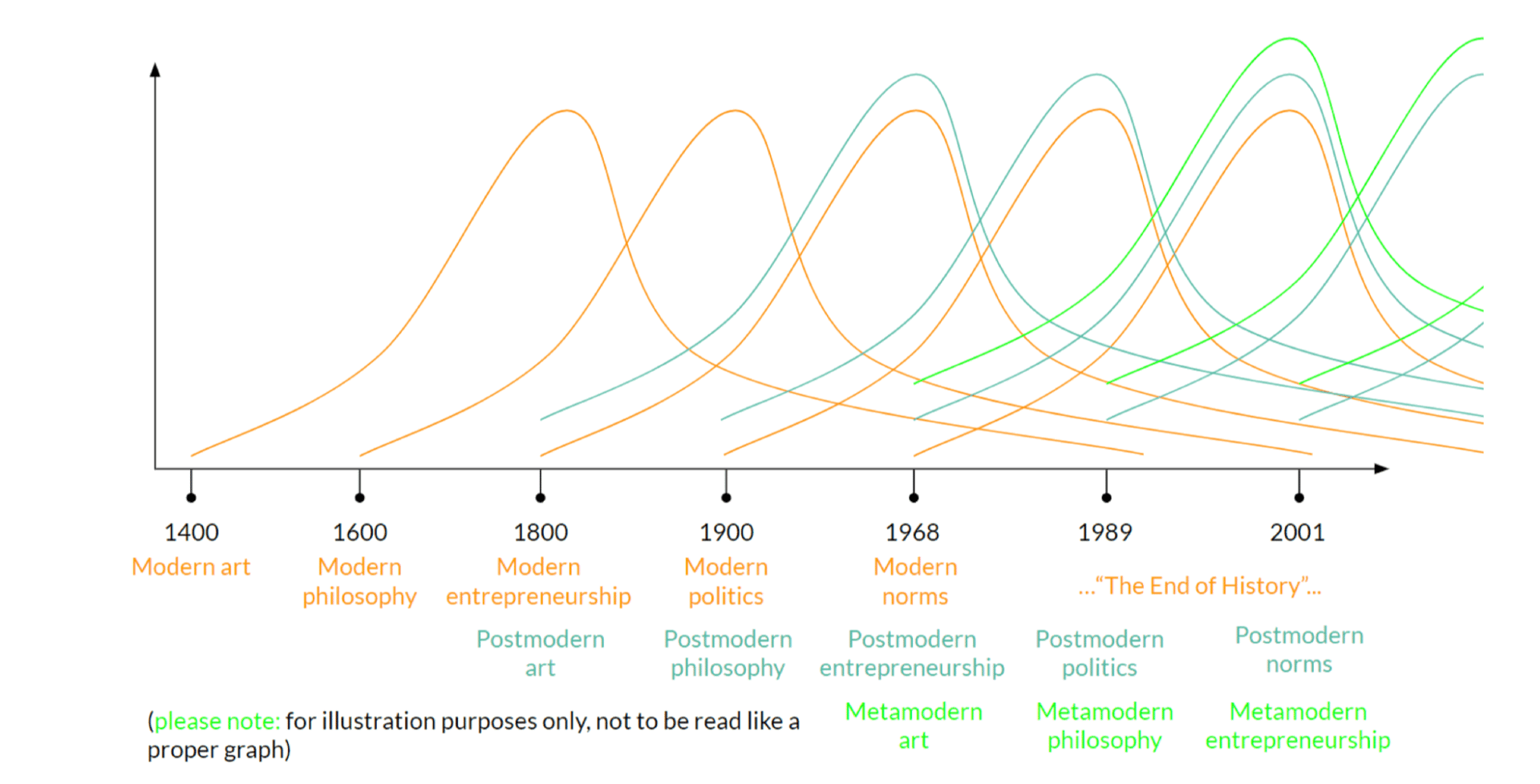

3. Die sechs Metameme (Phasen) der Geschichte

HF stellt sein sechsstufiges Modell der Metameme vor, das er als „wesentlich besser verankert“ in akademischen Konventionen bezeichnet, als es zunächst scheinen mag (Quelle 1). Er argumentiert, dass das etablierte wissenschaftliche Diskurs bereits implizit ein Vier-Stufen-Modell verwendet (Prä-Agrarisch, Agrarisch, Modern, Postmodern). Seine Innovation besteht darin, die traditionelle „Vormoderne“ in zwei separate, tiefergehende Phasen zu unterteilen.

Die sechs Metameme:

- Animistisch: Jäger und Sammler (vgl. „Animisten: Jäger und Sammler.“ Quelle 1) – Gekennzeichnet durch eine „radikale Erweiterung der Personhaftigkeit“, in der natürliche Objekte und Orte beseelt sind (Quelle 2). Der Schamane spielt eine zentrale Rolle als Brücke zur Natur und ihren Geistern (Quelle 2).

- Faustisch: Frühe agrarische Zivilisation (vgl. „Faustisch: Frühe agrarische Zivilisation.“ Quelle 1) – Beispiele sind das alte Ägypten oder Mesopotamien (Quelle 2). HF kritisiert die unzureichende Kategorisierung dieser Zivilisationen als „Steinzeit“, da sie komplexe Strukturen wie Aquädukte, Pyramiden und Städte aufwiesen (Quelle 2).

- Postfaustisch: Moralische Religionen und Philosophien des Axialzeitalters (vgl. „Postfaustisch: Moralische Religionen und Philosophien des Axialzeitalters.“ Quelle 1) – Hier ordnen Weltreligionen wie Buddhismus, Islam oder Christentum die Agrargesellschaften nach Werten neu und hinterfragen Sklaverei, Krieg und willkürliche Machtausübung (Quelle 1).

- Moderne: Industrielle und kapitalistische Zivilisation (vgl. „Modern: Industrielle und kapitalistische Zivilisation.“ Quelle 1) – Gekennzeichnet durch die Entstehung des Kapitalismus (Banking, Buchführung, Zentralbanken, Konzerne, Börsen) in Verbindung mit fossilen Brennstoffen und industrieller Massenproduktion (Quelle 2). Beispiele für kulturelle Erscheinungen sind Ballett, das in der Logik des modernen Metamems entsteht und auf Utilitarismus und Aufklärung basiert (Quelle 1).

- Postmoderne: Postkoloniale, queere und ökologische Kritik an der modernen Gesellschaft (vgl. „Postmoderne: Postkoloniale, queere und ökologische Kritik an der modernen Gesellschaft.“ Quelle 1) – Beginnt mit frühen künstlerischen Ausdrucksformen wie der Romantik (William Blakes „Newton“), die Modernität hinterfragen (Quelle 2). Gekennzeichnet durch einen Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Machtbeziehungen und sprachliche Nuancen (Quelle 2). Das emotionale Regime der Postmoderne wird als „Sklavenmoral“ beschrieben: Jeder ist einzigartig, aber niemand darf sich besser fühlen als andere (Quelle 2).

- Metamoderne: Die neu entstehende Metamoderne, die auf der kulturellen Logik des Internets basiert (vgl. „Metamoderne: Die neu entstehende Metamoderne, die auf der kulturellen Logik des Internets basiert.“ Quelle 1).

Wichtige Unterscheidungen:

• Qualitative Kategorien: Metameme sind keine chronologischen Perioden oder Epochen, sondern „bestimmte MUSTER der Geschichte - bestimmte QUALITÄTEN, bestimmte EIGENSCHAFTEN, bestimmte LOGIKEN, bestimmte DYNAMIKEN.“ (Quelle 1). Sie „entziehen sich jedem Versuch, sie chronologisch zu erfassen, sie in der Zeit einzufrieren.“

• Unterschied zu geographisch-ethnischen Kategorien: HF betont, dass Metameme nicht an „westlich“ oder „indisch“ gebunden sind, sondern auf logischer Notwendigkeit beruhen. Zivilisatorische Kulturkreise sind „Epiphänomene“, die weniger wichtig sind als gemeinhin angenommen.

4. Geschichte als memetische Entwicklung

HF definiert Geschichte als die Entwicklung von Memen. Er greift auf Richard Dawkins' Konzept des Mems zurück: „MEME sind nicht-physische, sich selbst reproduzierende Einheiten kultureller Informationen, die durch ZEICHEN und SYMBOLE übertragen werden.“ . Im Gegensatz zu Genen, die sich langsam entwickeln, können sich Meme viel schneller verbreiten und die kulturelle Evolution vorantreiben.

Wichtigste Ideen/Fakten:

• Informatorische Sicht der Geschichte: Geschichte ist die Frage danach, was die Elemente der Information strukturiert und steuert. Information koordiniert menschliche Handlungen und steuert Ereignisse.

• Mem als Grundeinheit der Kulturgeschichte: Meme sind die „grundlegendste Kategorie der Geschichte“. Kulturelle Entwicklung ist die Geschichte der Entstehung, des Kampfes, der Kombination und der Entwicklung von Memen, die die Welt lenken.

• Menschheit als Mem-Träger: Der Mensch ist interessant, weil er gut darin ist, Meme zu transportieren und zu erzeugen, wodurch die kulturelle Evolution in Gang gesetzt wird. HF relativiert den speziesistischen Narzissmus, indem er darauf hinweist, dass auch andere Tiere Meme haben (z.B. Walgesänge).

• Richtung der Geschichte (ohne Telos): Geschichte hat „MELODIEN“ und eine bestimmte Richtung, aber „wahrscheinlich kein "Endziel" oder "TELOS"“ (Quelle 1). Evolution „stolpert VORWÄRTS“ und überrascht sich selbst (Quelle 1). Die Rolle des Menschen ist die eines „ehrlich[en] INTERPRET[en] und ANALYTIKER[s], aber nur ironische[n] PROPHET[en]“ (Quelle 1).

• Ökologische Implikationen: Die gegenwärtige ökologische Krise entsteht, weil Meme einer anderen Logik folgen als ökologische Systeme. Kulturelle Evolution kann die Grundlage ihres eigenen biologischen Substrats zerstören.

5. Praktische Relevanz und Implikationen

HF argumentiert, dass eine Stufentheorie, wie die Metameme, praktische Relevanz für das Verständnis und die Bewältigung aktueller globaler Probleme hat.

Wichtigste Ideen/Fakten:

• Umgang mit komplexen Problemen: Die Metameme bieten ein Modell, um Zusammenhänge zu erkennen, die sonst übersehen würden, was bei der Bewältigung komplexer, miteinander verknüpfter Krisen unerlässlich ist.

• Kritik an oberflächlicher Modernisierung: Eine entwicklungstheoretische Perspektive verdeutlicht, warum eine erzwungene, einseitige Modernisierung (wie im Fall der grönländischen Inuit oder der Modernisierung in Japan/Südkorea) Gesellschaften und Lebensbedingungen zerstören kann, indem sie deren Kultur überfordert.

• Umgang mit politischen Gegensätzen: Eine stufentheoretische Perspektive hilft, Menschen wie Trump-Anhänger nicht einfach als „bedauernswert“ abzutun, sondern ihre spezifischen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen, da sie sich an einem anderen Entwicklungspunkt befinden.

• Gegenüberstellung von "ist" und "sollte": Die Ablehnung von Stufentheorien aus moralischen Gründen (z.B. weil sie „kolonial“ seien) ist ein Fehlschluss. Wenn Stufentheorien reale Muster beschreiben, tun sie dies unabhängig davon, ob man es moralisch gutheißt oder nicht. Die Frage ist nicht, ob Metameme real sind, sondern ob sie bessere Erklärungsmodelle für historische Phänomene liefern als andere.

6. Fazit

Hanzi Freinachts Theorie der Metameme bietet einen kontroversen, aber umfassenden Rahmen zur Erklärung der kulturellen Evolution der Menschheit. Er fordert die Ablehnung pauschaler Kritik an Stufentheorien und argumentiert für die Notwendigkeit von „Weltkarten“, um die Komplexität der Geschichte zu verstehen und zukünftige Herausforderungen zu meistern. Die Metameme sind dabei qualitative Muster der Kultur, die sich durch die Entwicklung von Memen manifestieren und eine „Geschichte ohne Zeit“ erzählen, die auf inneren Logiken und Qualitäten statt auf willkürlichen Chronologien beruht.